先日、ふらりと図書館に行ってみると発見しました。

今回はコチラの本!

LEON 加来 匠・著「ライトゲームアカデミー」!

以前もLEON 加来 匠氏の著書を読んだ※わけですが、前回の本が自分的にはタメになったし、面白かったので見つけた瞬間リアクションバイトしてしまいました(笑)

しかし、わが街の図書館は本のチョイスが素晴らしいです。

泉 裕文氏の「シーバスノート」を所蔵してるのも見たことありますから!

※前回は「アジング・メバリング 超思考法」を読みました。その記事はコチラ↓

前回、借りてきた本が釣り方が書いている本ではなく

釣りの思考法が書かれている本であることに対して、今回の本はより具体的に

釣り方はもちろんのこと、「アジング・メバリング 超思考法」でも書かれていたような思考法についても書かれているように思います。

シリーズ本ではないので(出版社は同じですが)前回の本で書かれていたようなことが重複して書かれているような部分もあるものの、より濃い内容でとてもタメになりました。

また、現代的というかLEON氏のブログ内の記事の例やYOUTUBEの動画など検索方法付きで例も挙げられているので、そういった意味でも分かりやすいのではないかと思います。

Advertisement

ルアーフィッシングの楽しみ方

この本の序盤でルアーの種類などの解説部分で、開高健のこんな言葉が書かれています。

ルアーフィッシングは芸術である

芸術とは自然にそむきつつ自然に還る困難を実践することである

であるならば、ルアーは自然界にない色と形であるべきだ

私がこのブログで以前「ルアーフィッシングの魅力」として書いた、

おもちゃのようなもので魚が釣れてしまうことが、自然と人間との駆け引きで、ルアーフィッシングの一番の魅力と書いた部分と通じる部分があると思いました。

そしてLEON氏も

活きエサとほとんど見た目が変わらない見た目のルアーを使うくらいなら、いっそ活きエサを使えばよいのに。

なんのためにルアーフィッシングをしているのか、何をもって楽しいと感じているのか。

と書かれており、ルアーフィッシングとは魚を釣るという結果を楽しむのではなく、

いかにしてルアーという「おもちゃ」で魚を釣ることができるか、という方法を探り、過程を楽しむ遊びなのだということを仰っているのだと思います。

そういえば、その昔「ダーウィン」というルアーメーカーがあって、

フィンチっていうミノーが魚の形をしてないルアーがあるんですが、それを思い出しました。

へんなルアーで釣れた時の感動ってのはなかなかいいもんですよねw

Advertisement

固定観念を捨てよう

ルアーは常に動かさないといけない

…というわけではない。

ここのポイントは浅いからあのターゲットは居ない

…というわけでもない。

ついついやってしまいがちな思い込みの例が挙げられていました。

これは思い当たるフシが…分かってはいても、ついついやってしまいますw

頭では理解できていても、実際に行動が伴わないことってあると思いますが、

釣りにおけるそういった行動を再認識できたように思います。

この本、手元に置いて何度も読み返した方がいい部類の本かと思いました。

買おうかしら(笑)

Advertisement

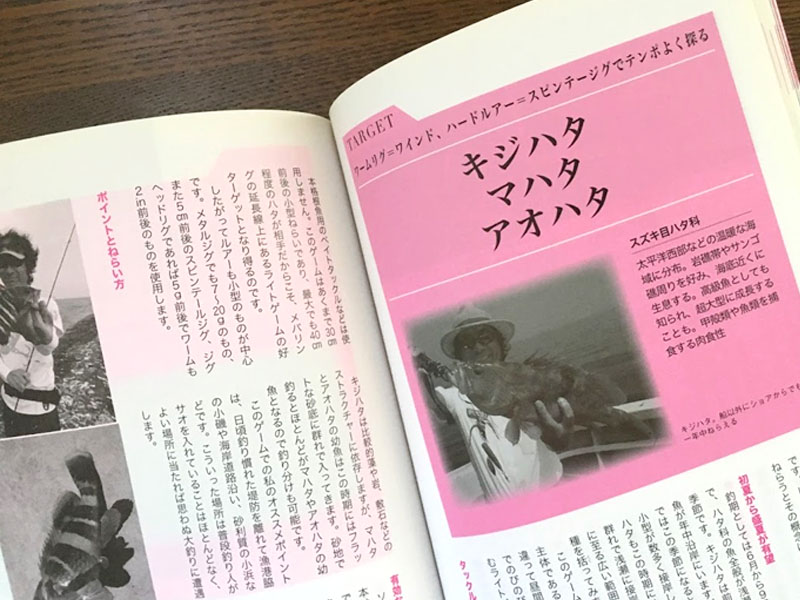

ライトタックルで狙える魚と釣り方

魚種を限定することなく、いろんな魚がライトタックルで狙える魚が20種類書かれています。

細い糸、小さなルアーだからこそ多くの魚種がヒットし、楽しめるのがライトゲームの本質だとLEON氏は書かれています。

確かにシーバス用の15cmほどのルアーにメバルやアジがヒットするかというと…もしヒットしたとしてもスレでしょうし、ライトタックルゆえの優位性というものを感じます。

メバルやアジ以外に真鯛やチヌ、シーバス、ハタ、ハゼなどの狙い方やポイントなどが紹介されています。

ハゼの釣り方は、最近メジャーになってきたハゼクラのやり方ですね。

そして、なんとアオリイカの釣り方まで書いてありました。

最近エギングに興味を持ち、色々道具を集めたりしているわけですが、ライトタックルで狙えるのか⁉

なるほど、ティップが柔らかい分弾かれにくいということですね。

また、エギを使わずメバル用のシンキングペンシルにカンナバリをセットするらしいです。

うーん、いろいろ考えはるなぁ。。

Advertisement

練習・鍛錬・検証は大切だ!

これ、前に借りた本にも書いてましたが、

ゴルフの場合、練習して上達してからコースを回るのに対して、釣りの場合は道具を買って、そのまま釣り場デビューして大物を釣り上げることも有り得るため、後から「なぜ釣れたのか?」ということを考えない。

といった内容の記載、この本にもあります(笑)

LEON氏は練習というか基礎を見に付けることを大事に考えていると思います。

そりゃ、キャスティングひとつ取ってみても、基礎ができていないと遠投できないでしょうし

どこに飛んでいくかわからないキャスティングは危険でしかないですしね。

この章では「キャスティング」「ノット」「ルアー」について書かれていましたが、

一番気になったのはルアーの縛り釣行です。

どういうことかというと、釣れるまでその単一のルアーしか使わないという縛り釣行。

前回の本でも「釣れないルアーはない」とあったように、そのルアーで釣れないなら自分の腕が未熟ということだと思い、自信が付くまでそのルアーを使い続けるということです。

もうね、修行ですねw

でもそこまですれば苦手だったものも払拭できるということなんでしょうね。

Advertisement

まとめ

上記で挙げた以外に、魚の付き場を見つける方法やタックルの知識と戦略や遠征のススメなどについても書かれています。

やはり170ページ以上もある本なので、語りつくすことはできませんが…。

釣りって、釣果にこだわってしまう部分はあると思いますが、それだと釣れる方法がわかっておらず、あるシチュエーションで偶然釣れても、次に同じシチュエーションになったときに釣れないでしょう。

「釣れた」じゃなくて、「釣った」と言えるようになるためのメソッドを自分の中に蓄積しないといけないと思いました。

それがタックルの知識や選び方、潮の流れや地形といった自然の読みかたも然り、日頃の練習・鍛錬も大事ということを気づかせてくれる一冊と思いました。

繰り返し読み続けたい、バイブル的な本ですね、こりゃ。